大崎上島八十八ケ所巡り

大崎上島には、四国八十八ケ所を模した大崎上島八十八ケ所があります。

創設されたのは、大正7年(1918年)。鮴崎の一番から右廻りに木江、沖浦、中野と廻って垂水の八十八番で終わります。

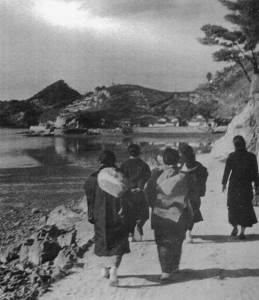

郷土資料「つちのみち」より。昭和24年の「おだいっさん」の日の様子

郷土資料「つちのみち」より。昭和24年の「おだいっさん」の日の様子

今でも海沿いの道に、山の中の祠に、住宅の間に、祠も形もそれぞれのお大師さんを見つけることができます。

そして毎年旧暦の3月21日には、お接待が行われて多くの人がお大師さん巡りをします。町の予定表に載るわけでもなく、回覧板でお知らせされるわけでもないこの行事。でも地元の人たちはちゃんと日程を知っていて、みんな楽しみにしています。

2025年は4月18日がお接待の日でした。

お大師さん巡りは、朝早くからはじまります。

朝日が照らす朝7時半の鮴崎港。

八十八ヶ所の一番さんは、鮴崎の旧道の中にあります。昔は山の上にあったものを道沿いに下ろして来たのだそうです。そうやって、お参りやお世話をしやすいように、はじめにあった場所から道沿いに移動したお大師さんは多いようです。

一番さんのお世話をされている杉本さん曰く、「鮴崎はお大師さんがとても盛んだったところ」なのだそう。「その当時のことを知っている人はみんな、あちらへ行ってしまったけどね」とも。杉本さんのお義母さんもずっとお世話をしてきたお大師さん。この日のために綺麗に前掛けや幕で飾られ、フルーツやお菓子をお供えされています。

一番のお大師さん。お地蔵さんも一緒に祀られている。

続いて二番のお大師さんへ。金比羅さんの参道を入って行った先、珍しいとっくりの形をした井戸の横にあります。こちらのお大師さんは初め、金比羅さんへ上る階段の途中にあり、今よりも大きいお堂ではお大師さん参りをする人が泊まったり休憩したりできるようになっていたそうです。

以前二番さんのお堂が立っていたという金比羅さんの階段。今でも大崎上島八十八ヶ所創設記念の碑が立っている。

こちらは木で作られ、台座に乗ったお大師さん。

旧道から新道に出ると、「番外」のお大師さんのお堂が建っています。八十八ヶ所とはまた別に、個人や地区で信仰していたお大師さんなので「番外」なのだそう。こちらのお大師さんは因島から連れて来たもので、昭和の中頃まではお大師さんを各家に1ヶ月ごとにお祀りし月に一度信仰者が集まって食事をする「お大師講」が地区内で盛んに行われていましたが、だんだんと信仰する人が減っていきお堂を作って安置するようになったのだそうです。本当に鮴崎ではお大師信仰が盛んだったことが伺えます。

大崎上島では番外ですが、因島ゆかりの番号四十四番の看板が掲げられています。

続いて島の頭の立岩鼻をぐるっと回って三番さんへ。大小異なる大きさのお大師さんやお地蔵さんが4体ほど並んで、お揃いの前かけをつけています。一番小さなものは、すっぽりと両手に収まるくらいの大きさ!これは各家でお祀りしていたものを集めたのではないかということ。

三番さんのお堂前。お接待は「おばあちゃんの代から」とのこと

箱に並べられたお接待用のお菓子。

お大師さん巡りをする人達がいただくお接待は、今ではお菓子や缶ジュース・果物などが主流です。昔は黒豆ご飯やお赤飯などが多かったようです。今でも一部では豆ご飯や茹で卵などをお接待されるお大師さんも残っています。「あそこは今でも豆ごはんよ!早く行かんとなくなるけえね」と教えてくださる島民の方の表情は子どもの頃に戻ったよう。子どもの頃からこんな行事が続いていたら、どんなに楽しいだろうと想像します。

奥に巨大なクレーンを望むお大師さん

奥に巨大なクレーンを望むお大師さん

三番さんから先は、鮴崎を抜けて外表地区へ。海に面した道沿いにお大師さんが次々と現れます。昔は1日中歩いて巡ったそうですが、今は自動車や自転車で巡る人がほとんど。3〜4人で乗り合わせて巡るグループの人たち。小さなお子さんと一緒に回るお母さん。お接待の日が休日と重なると、小学生が自転車のカゴをお菓子でいっぱいにして走っていきます。

朝の靄が少しずつ晴れていく海沿いの道を進みます。

少し奥まったところにあるお大師さん

お堂に祀られているのはお大師さんだけではありません。地域で信仰されているお地蔵さんなどが一緒に祀られているところもあります。こちらの五番さんのすぐ隣に祀られているのは「おかげ地蔵」と言われる石仏。おかげ地蔵にお参りする時には、自分の身体の悪いところをさすってから、おかげ地蔵をさすります。そして「おかげをいただく」のだそうです。

今お世話をされている方は、以前毎日ここにお参りする親戚のおばあさんに付き添ってお参りをしていて、おばあさんが亡くなられた後にお世話をするようになったとのこと。そうしているうちに他の閉じられているお大師さんも気になって、お接待の日だけでも扉を開けてきれいにしているのだとお話ししてくださいました。

おかげ地蔵

お世話する方が手作りされる幕や前かけは、着物をリメイクしたものもあれば、赤い水玉模様の生地やフリルが入ったものも。こちらのお大師さんは、今年は青色をベースにしたシックな布地で、お大師さんも涼しそう。毎年作り替えられるので、「今年はどんな装いかな」とお大師さんの雰囲気の違いを味わうのも楽しみのひとつです。

次々と後から人がやってきて、お参りしていきます。いつもは車の通りが少ない道も、この日はお大師さんラッシュで賑やかに。

「以前はおばあちゃんが椅子に座ってて、いつも優しく迎えてくれたのよねえ」と、故人を懐かしむ会話も聞こえて来ます。場所や人が少しずつ変わっていても、百年以上脈々と続く記憶がそこにあって、お接待の日にはその記憶が時間を超えて交じり合うような感じがします。

同じタイミングで回る人たちとは何回も顔を合わせます。それもご縁。

四国八十八か所も巡ったという長岡さん手作りの「番外」の看板

こちらの可愛い手作りの看板が迎えてくれるのは、長岡さんのお家の番外さん。初めてお大師巡りをした年にお会いした長岡のお父さんは、私たちにそのお大師さんの由来を教えてくださいました。

「ここは番外さん。これは家でお守りしとります。もう長いです。私のおじいさんからです。そのおじいさんは92歳まで生きました。日露戦争も行ったことある。このお大師さんは竹林寺というお寺にあったんですよ。おじいさんがそこへお参りしたときに、島へあんた連れて帰ってくれ、連れて帰ってくれと和尚さんが言うんで、いただいて帰ってきた。それでおじいさんがお守りをしよって、わしらが継承しよる。」

立派なひな壇に祀られたお大師さん

立派なひな壇に祀られたお大師さん

そして、お大師さんのお参りの仕方やお接待の意味も長岡さんに教わりました。

「お大師さんが寝とったらいけんけえ起こすんですよ。起きてください、来ましたよ言うてチーンとたたく。そして南無大師遍照金剛と3回唱えておかげをいただく。今日はお大師さんが入滅した日なんです。それで私らもお参りに行きたいけどお守りをしよるから行けないので、お接待をすることによってお宅らに託して行ってもらいよる。」

「1人が知っとっても何のことにもならん。次の世代にも教えていってもらえたら」と語ってくださった長岡さん。その次の年にまたお会いすることが叶いませんでしたが、今でもお接待で訪れた時には、お参りをする人たちを案内する長岡さんの姿と声が思い浮かびます。そしてこちらでお参りの後にいただくお接待は、決まってどら焼き。

ながおかさんと(2022年撮影)

お大師さん巡りは外表を抜けて岩白へと続きます。十八番と番外(五十七番)のあるお堂は、信者の人たちが夜に集まってお経をあげたり、子どもが生まれる時に名前の候補の中から名前が「あがる」占いが行われたりと、かつては集会所のような機能を持っていたお堂のようです。お接待の日は幕を張ってのぼりを立てて、今よりももっと賑やかだったと言います。

お堂の端に祀られているのは「身代わり地蔵」。願い事をしてから持ち上げて軽々と持ち上げられれば、願いが叶うそうです。「宝くじが当たりますようになんて言うたらバチが当たるよ」とのこと。「持ってみる?」と言ってくださいましたが特にこれという強い願いもないまま持ち上げてしまっては悪いような気がしたので、お地蔵さんの姿を拝ませていただくだけにしました。こちらのお接待は昔ながらの豆ごはん。

岩白のお堂

お大師さん巡りのルートは人によってそれぞれですが、私たちの締めくくりはいつも決まって岩白の海岸のほとりにある番外のお大師さん。

「今年も来た来た、待っとったよー」と迎えてくださるのは中田さんご夫婦。お大師さん巡りをして出会ってから毎年、こうして迎えてくださいます。お接待は年に一度、約束をしているわけでもないけれどお互いに「今年はあの人来るかしら」「あの人元気にしてるかな」と誰かと会えるのをみんなが待っている日でもあるのです。私たちも、中田さんたちのお顔を見ると「今年も会えた、ああよかった」と安心します。お大師さんのつないでくれたご縁です。

中田さんは、前にお世話をしていたおばあさんからお大師さんの「お守り」を託されたのだそう。

「おばあちゃんが雨が降りよる日に1人でお接待しよってね、「おばあちゃん今日、わしの車でお接待しに行こうやあ」言うてね。雨が降りよるしどうにもならんし、わしも心配で来たんよーって車の後ろのドアをあげてお大師さんにかぶしとって、ここでしんさいっていうのがいきさつで。平成25年の2月ぐらいから引き継いで、令和になって5年、6年…もう10年よ」

中田さんがお守りをする番外のお大師さん

中田さんがお守りをする番外のお大師さん

お接待の日だけでなく、朝にお大師さんの扉をあけて夕方に締めるのも中田さんの日課です。目の前の白い海岸や萩の木陰のベンチも中田さんの手によって整備されたもの。そして目を引くのが、白い海岸のほとりに立つ桐の木。中田さんがお大師さんのお世話をするようになってからこぼれ種が飛んできて芽を出し、それを潮から守るために白い石を敷いて海岸を作ったところ成長して、真っ白な桐の花が咲くようになったのだそうです。今は根っこから増えて、子と孫の桐が生えてきているとのこと。なんとも不思議なお話です。タイミングが合えば、お接待の日に白い海岸に咲く白い桐の花を見ることができます。

(「岩白」という地名の通りここには昔石灰岩の採石場があり、その名残で白い石が残っているのです。)

中田さんからお聞きした不思議な話をもうひとつ。

「ここのお大師さんは海の方を向いてお堂が建っとるじゃろ。他のお大師さんはだいたいお参りしやすいように道の方を向いとる。もともと山の上にあったこのお大師さんを下におろす時に、「南向きに建ててくれ」いうお告げが出たんで、南向きに建てたという話を聞いとる」

一つ前の岩白のお堂で聞いた占いの話が思い出されます。昔はそういう「お告げ」の出る人がいたというお話はとても興味深いですが、今は島の中でもそのことを覚えている・知っている人はとても少なくなってきているようです。

海を向いて立つお大師さんと桐の木

「今だんだんお守りさんが年取ってね。わしらが70代じゃろ。やっぱりおたくらみたいな若い人が興味を持ってくれるのは嬉しいことでね、お大師さんも喜びよる思うんよ。やっぱ人間、あんたら今は身体もなんともないだろうけれど、何かあったら「おすがり」いうことを学ばなきゃいけんと思う。それに頼りすぎて「お金持ちになりますように」って拝むのじゃなしに、自分のね、身体をどうか守ってやってくださいと。たとえばコツンとたんこぶ作るじゃない。そしたら「なんでわしがこんな目にあわなきゃいけん」じゃなくて「ああこのくらいで済みましたありがとうございました」言うて、ええように取るようになるんよ。それがおすがりしてるんとしてないのの違い。」(中田さん)

自分の思い通りにならない身体や人生を知り、何か大きなものの存在のなかで「生かされている」ことを感じる。今の時代のなんでも自分の意思で変えられる(と思っている)生活の中ではなかなか気がつかないことですが、病だったり老いだったりと、何かのきっかけでそれに気がつく時がそれぞれに訪れる。そんなときに私たちは目に見えない大きな存在に向けて「祈る」という感覚に出会うのかもしれません。昔の人たちにとってそれは今よりもっともっと、身近で当たり前なことだったのだろうと思います。

そうやって代々信仰し祈る人の姿は今の時代にお大師さんをお守りする人たちの記憶の中に残っています。中田さんのように、その姿を見てきたからこそ、「あの人が一生懸命祈っていたのはこういうことだったのか」と「おすがり」を知ったという人。「おばあちゃんが一生懸命やっていたことだから」と、誰かが大切にしていたものを守っていきたいという気持ちでお世話をされている人。最初にお大師さんを祀った人たちから直接その思いを聞くことは今はもう叶わないけれど、その記憶を留めてお大師さんのお世話をする人たちの姿を、今の世代や次の世代もまた自分の記憶に自然に留めていきます。お大師さん巡りをしながら私たちが触れられるものは、100年以上かけて個人から個人へ編み継がれてきた物語の糸先で、思っているよりも長い時間私たちの中に留まり、また次の世の中へと繋がっていくものなのかもしれません。

取材・文章・写真 風待ちの編集室